やっと!踏み切りましたね。

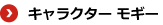

国は今、「i-Construction(アイーコンストラクション)」と言う「ICT(information and Communication Technology)の全面活用を現場に導入する事により生産性向上を図りもっと魅力のある建設現場を目指す取組を進めています。(※「ICT」は情報処理や通信に関する技術、産業、設備、サービス等)その「i-Construction」の取組のひとつ「電子黒板」は工事現場の施工管理として現場が正しく施工出来ているのかを発注者に報告する写真において、以前は黒板にチョークで記入し場合によっては人が黒板を持って撮影していたものをソフトウェアによって実際には黒板を使用せずに写真上に黒板を写し込む技術。黒板の内容は前もってパソコンやスマホで情報を入力出来るので撮影のために現場作業を止めることや撮影箇所の見落としも少なくなります。そしてデータ化された情報が写真管理そして工事報告へと一連の作業が効率化されるとともに現場で黒板を持つ作業員は不要になり危険な現場での安全性も向上する。現場の生産性向上にはとても重要です。

さて、この技術は私が知る限りでも既に2012年出版の書籍で紹介されていた技術、5年も前になる。何故?導入が遅くなったのか?

導入にあたって問題になった事はデジタル化による改ざんを懸念する事であろう。しかし黒板の文字を改ざんしたところで現場写真そのものを改ざんしなければ本当は隠しきれるものではないはずです。以前から黒板の文字に誤字、脱字、読み難い文字はあったし、デメリットをあれこれ考えるよりメリットに注目すべきだと思います。

ここに土木業界が変革が進まない理由の一つがあるのだと思います。

今後はブレーキを掛けるのではなくアクセルを開けこのよう技術が市町村の自治体発注の工事まで広がるようにスピードアップをして欲しいと思います。

土木業界が誰もが働きたくなる業界へと変革するのは今!!をおいてないのです。

働き方を変え、働き易い環境づくりこそが事業継続のスタートなのです。

(日経コンストラクション2017.2.1記事を読んで)#土木正福 #iConstruction #土木環境改善

‘土木建設’ カテゴリーのアーカイブ

電子黒板

正しきことを貫く

新潟県三条市の小柳建設株式会社さんがAR(拡張現実)を活用した現場の見える化の共有を日本マイクロソフトと協業で進めている発表をされました。

建設業の隠ぺいイメージを逆手に取り、現場を見える化する取組みが素晴らしい。最先端の技術を取り入れ現場の効率化は勿論、仕事の信頼性を勝ち取る取組みです。

建設業も変わらねば淘汰される。危機感を持って新しいことに挑戦することが求められます。

小柳建設株式会社さんのホームページにもあるキャッチフレーズ「正しきことを貫く 小柳建設株式会社」はとても共感出来ます。

私も小柳建設株式会社さんの様な組織を作るお手伝いで土木建設業のイノベーションを起こして行きたいと思います。

【小柳建設株式会社】⇒http://n-oyanagi.com/

「@IT/2017/4/20記事:建設業に問われる事業の透明性の確保:建設業のAR活用はどう進むのか――日本マイクロソフトと小柳建設がHoloLens活用で協業」を読んで

⇒http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1704/20/news126.html

現場ファーストを進めるべし!!

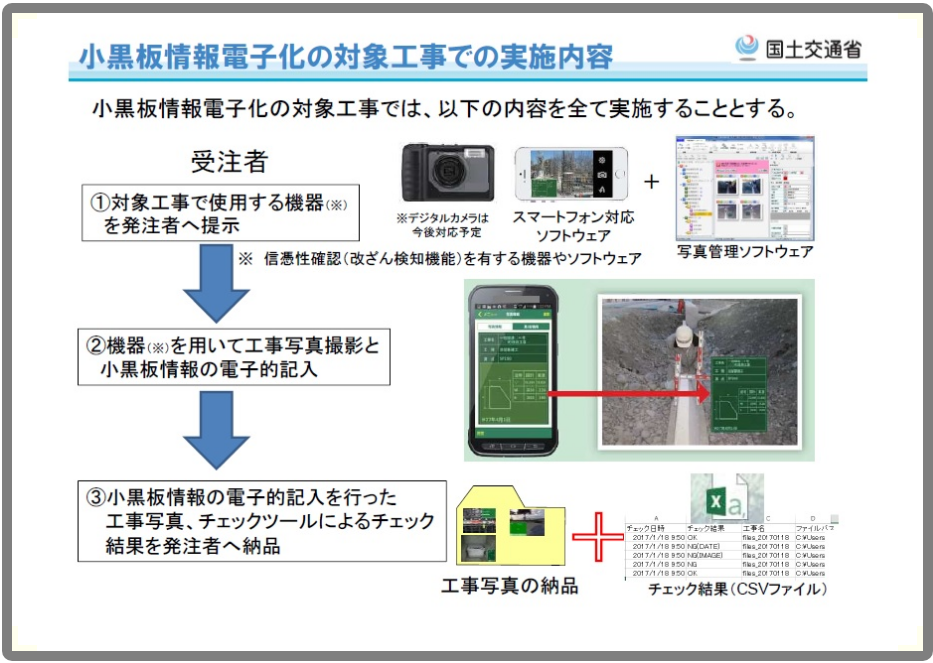

国土交通省は2月28日、建設工事に配置する主任技術者などの登録制度の創設を検討していることを明らかにした。不正行為を働いた技術者に対しては、登録を取り消すなどの処分を下す。不正の抑止効果が期待される半面、技術者にとっては手続きの手間や費用負担の増大が懸念される。

主任技術者や監理技術者には、施工管理技士や技術士、建築士などの資格保有か、所定の実務経験が求められる。技術者の不正行為に関して、技術士法と建築士法に罰則があるほか、建築士には行政上の懲戒処分の規定もある。しかし、施工管理技士については、根拠法である建設業法はそうした規定を設けていない。

主任技術者の制度自体にも罰則や処分の規定はない。監理技術者には国交省所管の建設業技術者センターが資格者証を交付する制度があるが、主任技術者と同様に罰則や処分の規定は設けていない。

国交省は2月28日に開いた有識者会議「適正な施工確保のための技術者制度検討会」(座長:小澤一雅・東京大学大学院教授)の会合で、技術者倫理の観点から主任・監理技術者の登録制度を検討課題に加え、制度案のイメージを提示した。重大な不正行為があれば登録取り消しがあり得るとした。

上記は、日経コンストラクション(2017.3.3)「配置技術者の登録制度創設へ、負担増の懸念も」の記事ですが今回検討課題とやっとなった「不正行為に対する罰則規定」が無かった事こそが、この土木業界の今までの在り方をそのまま反映しているかのように思えます。

現場では発注者(※公共工事では国や自治団体等)の設計通りに現場を納める事を要求され、今風に言えば「設計ファースト」的な考えが以前から蔓延しています。多くの発注者は計画通りに物事が進まないと公的立場上つじつまが合わせ難くなる事を嫌います。設計の根拠が薄れる事や設計金額の変更の手間を避けたいのは当然ですが、工事施工の役割を分担させた事を忘れてはなりません。そして土木業界は通常、机上の設計を実現すべく「現場ファースト」を追求し工事として答えなければならないはずです。「設計ファースト」に見せかける事で発注者のご機嫌を伺う体質に陥ってはなりません。土木業界は「姿勢を正し」、「何が土木業界の仕事の本質か?」を見極めることが大切です。不正行為が小さい・大きいの問題ではなく。正しい事を選ぶ事が必要な事は明らかです。我々は、正しい行いで幸せを追求する土木業界へと変革する事が急がれているのです。そして「現場ファースト」を進める事こそが変革への道なのです。

ドゥ・マイ・ベストは土木建設の現場利益UPをコンサルする会社です

「太田さんの会社って…何をする会社なの?」

社名や私を見て皆さん頭の上に?マークが浮かんでる♪

私はその?マークに応えて「長年モグラの様な仕事をさせて頂いて来ました!」と返す。

すると皆さんの頭の上にはまた「モグラ?」「あの穴を掘る?」と見事に次々と?マークが出て来ます。

モグラの様な仕事とは、地下に下水道等を敷設する際に一般的に工事現場で活躍してるショベルカー(ユンボ)を使用して地上から溝を掘り下水道管を敷設・埋め戻す方法で無く、マンホールの様な縦穴からから縦穴までを地上を掘ることなく地下を掘り進み下水道管を敷設して行く方法を推進工法と呼び。その様なモグラの技術を「非開削技術」と言います。その中でも私が長年拘り続けた事は地下ライフラインのジョイント部の耐震化工事です。そう!私の仕事は「耐震化職人のモグラ屋さん」といったところです。

そのモグラ屋さんは昨年から新しい事業を展開する準備をして来ました。その新しい事業は長年お世話になった土木建設業に恩返しをしたいと言う思いから土木建設専門の現場コンサルタント事業の展開です。土木建設業界を誰もが働きたくなる魅力ある環境への改善と誰もが一緒に働きたくなる人材を育成するためのサポートを目的としますが基本は勿論!現場の利益アップサポートとなります。

このブログの中で(株)ドゥ・マイ・ベストの取組みをお話しして行きたいと思います。そしてこれからも(株)ドゥ・マイ・ベストは非開削技術で地下から皆様の生活を支えて参ります!